虹の橋ってペットの話じゃないの?人間に使っていいのかな?

故人に「虹の橋を渡った」って言ったら失礼になるの?

近年、「虹の橋を渡るとは人間にも使える表現なのか?」と疑問を持つ人が増えています。SNSやニュースでは「虹の橋発言のキムタク」や「虹の橋を渡るエリザベス女王」といった話題が注目を集め、言葉の使い方に対する関心が高まっています。

もともと「虹の橋を渡る」という言葉は、亡くなった犬や猫などのペットが天国に旅立つ様子を表す詩に由来します。

しかし現在では、「虹の橋を人間には使わない? 使う?」といった検索も多く見られるようになりました。それに伴い、「虹の橋本当にあるの?」「虹の橋を渡ると返事はくる?」といった問いも注目を集めています。

本記事では、「虹の橋を渡るとは人間にも通用する言葉なのか」「ペットが死んだら虹の橋を渡るのはなぜ?」といった素朴な疑問から、「虹を渡るとはどういう意味?」という言葉の本質まで、多角的に解説していきます。

さらに、「犬や猫は虹の橋いつ渡る?」といったタイミングの話や、元ネタがどこから来たのかという背景にも触れ、表現の正しさや心の受け取り方について丁寧に掘り下げていきます。

言葉の意味を再確認しながら、命との向き合い方についても静かに考える時間を提供します。

ペットが虹の橋を渡るとは?人間にも使える?

- 「虹の橋を渡る」の元ネタは?

- 人間には使わない? 使う?

- 人の場合は?言い換えは?

- エリザベス女王と虹の橋の象徴的なつながり

- キムタクの「虹の橋」発言が波紋を呼んだ理由

「虹の橋を渡る」の元ネタは?

「虹の橋を渡る」という表現は、1980年代にアメリカを中心に広まった詩『虹の橋(Rainbow Bridge)』が起源です。この詩は、亡くなったペットが「虹の橋のたもと」で元気な姿を取り戻し、大好きな飼い主と再会する日を待っている、という優しい世界観を描いています。

本来は、ペットを亡くした飼い主の悲しみに寄り添うために書かれたもので、愛する存在との死別が「終わりではない」と感じさせてくれる内容です。そのため、ペットロスの癒しとして、多くの飼い主に支持されてきました。

この詩が知られるようになったきっかけの一つに、1994年にアメリカの新聞コラム「Dear Abby」で紹介されたことがあります。それを皮切りに、SNSやブログなどで世界中に広がり、日本でも犬や猫を飼っている人々を中心に広まりました。

参考:虹の橋(詩) Wikipedia

人間には使わない? 使う?

一般的に、「虹の橋を渡る」という表現は人間にはあまり使われません。主にペットが亡くなったときの比喩表現として定着しており、日本語圏では人間の死に対して用いると違和感を覚える人が多いです。

これは、「虹の橋」の詩の設定に関係しています。詩の中では、亡くなったペットが天国の手前の橋のたもとで飼い主を待っており、やがて飼い主も寿命を迎えて再会し、共に橋を渡るという内容です。そのため、ペットが先に橋の手前で待ち、人間と一緒に渡ることが前提になっています。

このように考えると、「虹の橋を渡る人間」という表現は詩の世界観には沿っているものの、言語的な慣用句としては一般化していないのが現状です。特に日本では、「三途の川を渡る」や「天に召される」といった人間用の死に関する表現が多く用いられてきた背景もあります。

一方で、実際には人間の死にもこの表現を使う人も存在します。ペットと深い絆で結ばれていた飼い主が亡くなった際に「○○さんも虹の橋を渡って愛犬と再会されたでしょう」と語られることがありますが、これはごく限られた文脈においてです。

また、誤って一般のお悔やみの場で「虹の橋を渡られましたね」などと口にすると、遺族に不快感を与えてしまう可能性もあるため、注意が必要です。特に、ペットとの関連を知らない人にとっては意味が通じないだけでなく、「人間に対して犬猫扱いのようだ」と受け取られてしまうリスクがあります。

このため、公共の場や弔辞では使用を避け、個人的に詩の世界観を理解している間柄の中でのみ慎重に使うことが求められます。相手の価値観や知識に配慮した言葉選びが重要となるでしょう。

人の場合は?言い換えは?

「虹の橋を渡る」は、基本的にペットが亡くなったことを表現するための比喩として使われています。そのため、人間が亡くなったときにこの表現を使うのは一般的とはいえません。

実際の会話や弔辞では、人間の死を表す場合には「天に召される」「他界する」「永眠する」「旅立たれた」などの表現がよく使われています。これらは日本語の文化や感覚に合った表現であり、違和感なく受け入れられやすい言い回しです。

一方、「虹の橋を渡る」という言葉を、亡くなった人に対して使うこと自体は完全に間違いというわけではありません。詩の原文では、亡くなった飼い主が愛するペットのもとに行き、再会して一緒に虹の橋を渡っていくという描写があるため、物語の文脈では「人間が虹の橋を渡る」場面も想定されています。

ただし、日常的な言葉として浸透しているわけではないため、不特定多数の人に向けて使用するには注意が必要です。特に葬儀の場や公式なお悔やみの席では、意味が伝わらなかったり、不快に思われる可能性もあります。

したがって、言い換えを選ぶ際には「天国へ旅立つ」「天に召される」などが無難であり、多くの人に誤解なく伝わる表現といえるでしょう。文章や会話のトーンによっては「星になった」「空の彼方へ旅立った」といった柔らかい言葉を使うのも一つの方法です。

このように、「虹の橋を渡る」という言葉は非常に感傷的で美しい響きを持っていますが、人に対して使うかどうかは文脈や相手との関係性をよく考えたうえで慎重に判断すべきです。

エリザベス女王と虹の橋の象徴的なつながり

エリザベス女王が亡くなる直前にバッキンガム宮殿の上空に二重の虹が現れたのを、「女王が渡るための橋」って表現したのめちゃくちゃ好き

エリザベス女王が亡くなった二時間後にロンドンに二重の虹がかかったそう。『虹の橋を渡る』正にこのことだ。

「エリザベス女王の崩御が発表された後バッキンガム宮殿の上に虹がかかった」 まるで映画のようだ。よく写真を見ると二重虹。 よく犬が亡くなると「虹の橋を渡る」という言い方をするけど、愛犬家であられた女王のもとにかつての愛犬たちが駆けつけたのかなぁ…

2022年に亡くなったイギリスのエリザベス女王に関連して、「虹の橋を渡る」という表現が注目を集めたことがあります。これは、女王が長年にわたり愛情を注いできたコーギーたちの存在と結びついて語られたものです。

エリザベス女王といえば、即位当初からコーギー犬を飼っており、人生を通じて30匹以上のコーギーと暮らしてきたことで知られています。そのため、女王が亡くなった際に「虹の橋の向こうでコーギーたちと再会しているのでは」といった感動的なメッセージがSNSを中心に数多く発信されました。

また、女王の訃報が報じられた直後に、バッキンガム宮殿の空に虹が現れたことも話題となりました。この自然現象と女王の生涯、そして愛犬たちの存在が結びつき、「虹の橋」という言葉が象徴的に使われたのです。

ただし、前述の通り「虹の橋を渡る」は本来ペットの死を表す比喩表現であり、一般的には人間には使いません。しかし、エリザベス女王のようにペットと深い絆を持ち、象徴的な存在として人々に記憶されている場合は、文学的・感傷的な演出として違和感なく受け入れられることもあります。

つまり、エリザベス女王に対してこの表現が使われたのは、形式的な表現というよりも、国民やファンの心の中にある優しい想像として生まれたものといえるでしょう。厳密な言語表現ではなく、感情に寄り添った一つの追悼のかたちとして捉えるのが適切です。

キムタクの「虹の橋」発言が波紋を呼んだ理由

虹の橋を渡るってペットのときに使う言葉なんだ 無教養だった💦 で、エリザベス女王のときはよくてキムタクが言うとバッシングされるのはなんで?

キムタクがラジオで西田敏行を「虹の橋を渡った」と言っていたらしいが、これは動物は天国に上がれないというところから虹の橋で再会する話なので。あんまり人間に使うのはどうかっていう話なんです。

キムタクの「虹の橋発言」を叩いてる奴は、例のごとく調べないバカ。 西田さんには愛犬がいた、キムタクも犬を飼ってるし、最近も犬を亡くしてる。 犬を亡くした西田さんが、天国でその犬に会えるように「虹の橋を渡って…」と惜別の言葉を使うのは愛犬家だからこその特別な言葉。 ↓詳細

木村拓哉さんが西田敏行さんに使った「虹の橋を渡った」という表現。ペットが虹の橋のたもとで飼い主を待ってて一緒に渡るというエピソードに基づいた話なので、ペットは渡らずに待ってます。なのでペットの飼い主が亡くなった時に使う方がタイミング的には正しいのです。 キムタクの実際の音声 ↓

木村拓哉さんが2024年10月、俳優・西田敏行さんの急逝を受けて語ったラジオでの追悼コメントが話題を呼びました。問題視されたのは、故人について「虹の橋を渡った」という表現を使った点です。

インターネット上では「人に使うのは不適切では?」という声があがる一方、「詩の本来の意味を理解していれば自然な使い方だ」とする擁護の声も多く寄せられました。

「虹の橋を渡る」という言葉はもともと、エドナ・クライン=レキーが描いた詩に由来します。この詩では、亡くなったペットが天国の手前にある虹の橋のたもとで飼い主を待ち、飼い主が亡くなると共に橋を渡って天国へ向かうという内容が描かれています。

このため、ペットと飼い主が「一緒に虹の橋を渡る」ことは詩の中では自然な描写といえます。

キムタクの虹の橋。。先に亡くなったペットが待っててくれて一緒に渡るんだから別に間違ってないでしょ。 西田敏行さんも愛犬家、エリザベス女王が亡くなられた時も虹が出てコーギー達が迎えに来て渡ったって話題になってたし… ってか、そんなことでいちいち叩かれて…可哀想

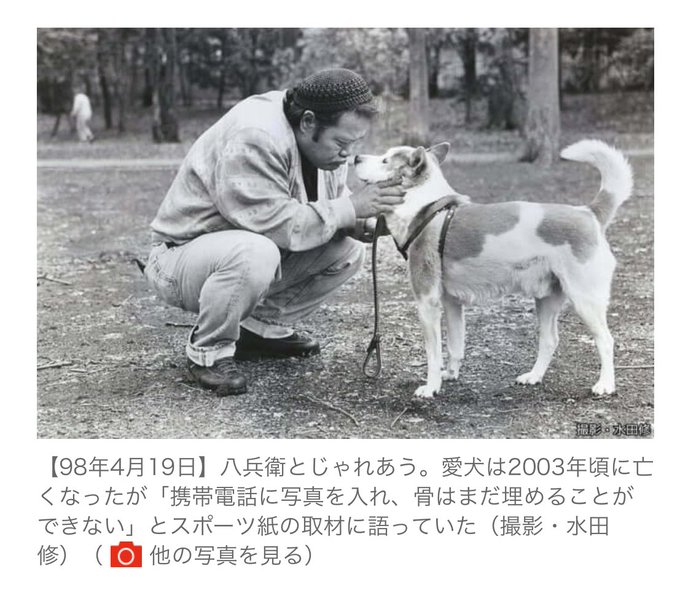

木村さんの発言には、かつて西田さんが愛していた愛犬・八兵衛の存在も関連していたようです。番組内では八兵衛についても触れられており、「今ごろ再会して一緒に虹の橋を渡っているのでは」と想像する言葉だったことがうかがえます。

つまり、単に人間の死を「虹の橋」で表現したのではなく、ペットとの再会を前提とした詩の世界観に基づいた発言であった可能性が高いのです。

それにもかかわらず批判が生じた背景には、近年SNSなどで「虹の橋=ペットの死」というイメージが強くなっていることが関係しています。実際、「〇〇ちゃんが虹の橋を渡りました」という投稿が広まり、一般には「ペット専用の表現」と捉える人が多くなってきています。その結果、人に使うことに違和感を抱く人が一定数存在している状況です。

しかし、木村さんは芸能界でも有名な愛犬家として知られており、虹の橋の詩の由来を知らないとは考えにくいという声もあります。むしろ、詩の本来の意味を踏まえた上で、西田さんへの深い敬意と優しい想像を込めて発した言葉だったと考えられるでしょう。

今回の一件は、言葉の使い方がどれだけ背景や文脈に左右されるかを示す好例です。発言そのものよりも、その背景にある想いを丁寧に読み取る姿勢が求められる場面だったと言えるのではないでしょうか。

ペットが虹の橋を渡るとは?人間に通じる概念か

- ペットが死んだら虹の橋を渡るのはなぜ?

- 虹の橋は本当にある?

- 犬や猫はいつ虹の橋を渡るのか?

- 虹の橋を渡ったペットからの返事とは?

- 虹の橋を渡るとは?人間にも使える表現なのかを総括

ペットが死んだら虹の橋を渡るのはなぜ?

ペットが天国に行く時に"虹の橋を渡る"ってよく聞く表現だけど、韓国でも同じなのかな?と調べてみたら、元はイギリスの愛犬家の方が愛犬が亡くなった時に書いた詩にそういう表現があるみたい… 天国で飼い主とペットが再会するなんて本当夢がある…🥲 #君は天国でも美しい

「ペットが虹の橋を渡る」という表現は、亡くなったペットが“天国に向かう”ことをやさしく伝えるために使われる比喩です。この言い方は、1980年代頃からアメリカで広まり始めた英語詩「虹の橋(Rainbow Bridge)」に由来しています。

この詩では、亡くなったペットたちが天国の手前にある「虹の橋のたもと」と呼ばれる場所で、健康な体を取り戻しながら幸せに過ごしている様子が描かれています。そして、飼い主が亡くなったときに再会し、ペットと共に虹の橋を渡って天国へ向かうというストーリーになっています。

このような内容から、現代ではペットが亡くなった際に「虹の橋を渡った」という表現を使うことで、死をやわらかく、希望を込めて伝えることができるようになりました。

直接的な「死にました」という言い方よりも、心を落ち着ける効果があるため、SNSやブログ、メモリアルグッズのメッセージなどでもよく用いられています。

ただし、原作の詩ではペットは「すぐには橋を渡らず、飼い主が来るのを待っている」とされています。そのため、本来は「橋を渡る」のは再会後という設定です。しかし、多くの場合は細かな設定を気にせず、「天国に旅立った」という意味合いで使われているのが現状です。

つまり、ペットが虹の橋を渡るとされるのは、「死別=永遠の別れ」ではなく、「また会える日が来る」という希望を含んだ表現として、人々の間に自然に広まったからといえるでしょう。

虹の橋は本当にある?

「虹の橋」は実在の場所ではありません。これは、亡くなったペットと飼い主が再会できるという希望を描いた詩に登場する架空の世界です。つまり、宗教的な教えや科学的な根拠に基づいたものではなく、悲しみを抱える人々の心を慰める“想像上の場所”として語られているのです。

この詩は1980年代頃からアメリカを中心に広まり、現在では世界中のペット愛好家たちに知られるようになりました。詩の内容では、亡くなったペットたちが「虹の橋のたもと」と呼ばれる場所で、健康な体を取り戻しながら仲間と遊び、やがて飼い主が来るのを待っているとされています。

そして、飼い主が命を終えたときに再会し、一緒に橋を渡って天国へ向かうという優しい物語が展開されます。

このような背景から、「虹の橋」は亡くなったペットに対しての思いや、再会の希望を象徴する言葉として使われているのです。多くの動物病院やペット霊園でも、この詩が紹介されており、ペットロスに苦しむ人々の支えとなっています。

一方で、「虹の橋は実在するのか?」という問いに対しては、現実的に存在する場所ではないと考えるのが一般的です。虹の橋は心の中にある“想像上の癒しの空間”であり、信じるかどうかはその人の感受性や価値観によって変わります。

このように、「虹の橋」は目に見えるものではありませんが、悲しみに暮れる人にとって大きな意味を持つ“心の風景”として、多くの共感を集めているのです。

犬や猫はいつ虹の橋を渡るのか?

「犬が虹の橋を渡る」とは、犬が亡くなったことをやさしく表現するための言葉です。この表現は、犬や猫に限らずペット全般に使われることが増えており、悲しみを少しでも和らげる目的で広まってきました。

具体的に「いつ渡るのか」という問いについては、実際には“亡くなった瞬間”を意味していると考えられています。つまり、命が尽きたとき、その犬は「虹の橋のたもと」へ向かった、という解釈になります。

ただし、原作の詩ではペットはすぐに橋を渡るわけではなく、「たもと」で飼い主のことを待っているとされています。そして、飼い主が寿命を迎えたときに、ペットと再会し、共に虹の橋を渡って天国へ行くという展開が描かれています。

一方、現代の日本では「亡くなった=虹の橋を渡った」とする使い方が一般化しています。これは、死を直接的に言わずに済む表現として、多くの人に受け入れられているためです。

例えば、「昨日、うちの犬が虹の橋を渡りました」という言い方は、「亡くなった」という重い言葉を避けつつ、ペットの魂が安らかな場所に旅立ったという思いを込めて伝える方法です。

このように、「犬が虹の橋を渡るタイミング」は詩の原文と実際の使い方でやや違いがありますが、どちらもペットへの深い愛情と別れの悲しみをやさしく包む表現です。相手に配慮しながら、自分に合った言葉で伝えることが大切です。

虹の橋を渡ったペットからの返事とは?

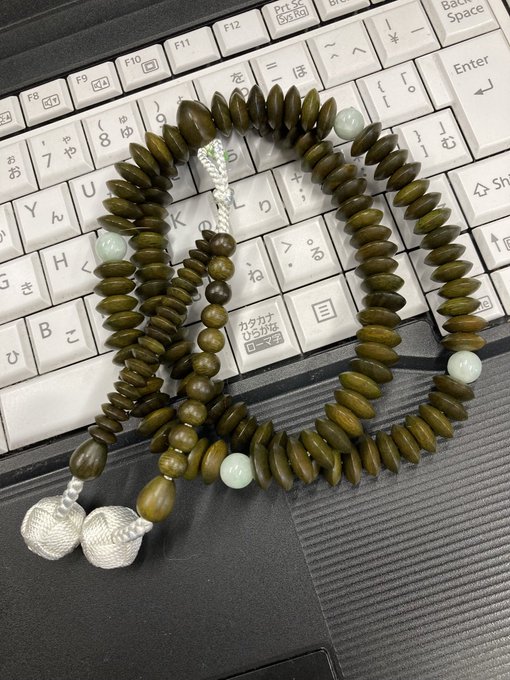

来杜くんが虹の橋に行って数日後、泣いてばかりいたら彼が夢に現れて「黒兎が気に入った数珠を買って僕だと思っていつも持ち歩いて。僕が守ってあげるから」と言う。こんな昔話みたいな夢ある⁈と思いつつ数珠を探したら緑檀と翡翠の数珠に物凄く惹かれて買った。以来、いつも持ち歩いている。

「虹の橋を渡る」とは、ペットが亡くなったときに使われるやさしい表現です。では、「返事」という言葉が添えられる場合、どのような意味になるのでしょうか。

まず現実的に考えると、亡くなったペットから返事が届くことはもちろんありません。しかし、多くの人が「夢に出てきた」「ふとした瞬間に気配を感じた」「写真を見て涙が止まった」というように、亡きペットの存在を感じる瞬間を経験しています。そうした心の中のやりとりが、“返事”と表現されることがあります。

例えば、虹の橋を渡った愛犬が夢の中に現れ、以前と同じように元気に走り回っていた――それを見た飼い主は「きっと元気に過ごしているんだね」「ありがとうって言いに来てくれたのかも」と思うことがあります。

これは実際に言葉を交わすわけではなくても、気持ちの上では“ペットからの返事”と感じられる体験です。

また、SNSやブログでは「〇〇が虹の橋を渡ったあと、夢に出てきてくれた。あれは返事だったのかな」といった投稿が多く見られます。このような言葉は、亡くなったペットとのつながりを心の中で保ち続けていることの表れでもあります。

一方で、こうした“返事”の受け取り方は人によって大きく異なります。全く感じない人もいれば、何かしらの形で寄り添ってくれる存在を感じる人もいます。どちらが正しいというものではなく、自分自身が納得できる形で悲しみと向き合い、心を整えることが大切です。

つまり、「虹の橋を渡った返事」とは、亡くなったペットからの“ありがとう”や“元気でいるよ”という想いを、心で感じ取ることを指しているといえるでしょう。そう感じられること自体が、癒しと再出発のきっかけとなることも少なくありません。

虹の橋を渡るとは?人間にも使える表現なのかを総括

本記事では、「虹の橋を渡るとは人間にも通用する言葉なのか」「ペットが死んだら虹の橋を渡るのはなぜ?」といった素朴な疑問から、「虹を渡るとはどういう意味?」という言葉の本質まで、多角的に解説しました。

解説した内容をまとめたので、確認していきましょう。

- 「虹の橋を渡る」は1980年代の英語詩が起源

- 本来は亡くなったペットと飼い主の再会を描いた詩である

- 詩ではペットが橋のたもとで飼い主を待っている設定

- ペットが亡くなったときの優しい言い換え表現として普及

- 人間に対しては一般的に使われていない

- 日本では人の死に「三途の川を渡る」などが多用されてきた

- 虹の橋は実在の場所ではなく、想像上の世界観に基づく

- SNSやメモリアル投稿で広く使われる言葉となっている

- 「虹の橋を渡った返事」は夢や気配で感じた体験に対する表現

- エリザベス女王の訃報時に虹が現れたことで話題となった

- キムタクが人間にこの表現を使い議論を呼んだ事例もある

- 人に使う場合は文脈や受け手への配慮が必要

- 公の場での使用には誤解や不快感を生む可能性がある

- 表現の本来の意味や背景を理解して使うことが重要

「虹の橋を渡るとは人間にも使えるのか?」と疑問を持つあなた。大切な人を亡くした時、その表現に悩んだことはありませんか?

たしかに「虹の橋」はペットに使われる言葉という印象が強く、人間に対して使うと違和感を持たれることもあります。ですが、その言葉に込められた想いや背景を知れば、見方が変わるかもしれません。

本記事は、「虹の橋を渡る」の元ネタや本来の意味、人間にも使われた事例(エリザベス女王や木村拓哉さんの表現)などを丁寧に解説しました。実際には、詩の世界観では人と動物が一緒に渡る橋であり、人に使っても意味は通じるものです。

「虹の橋」という言葉は、命の終わりに優しさや希望を添えてくれます。批判や誤解がある一方で、多くの人がその表現に癒やされているのも事実です。だからこそ、どう使うかは“気持ち”が伝わるかどうかが大切です。

言葉の正しさにこだわり過ぎず、心に寄り添った表現を選ぶことで、きっとあなたの想いも届くはず。これから「虹の橋を渡る」という言葉に迷いが生まれた時は、本記事の内容を思い出してみてください。